對話人:王林,四川美術學院教授,批評家、策展人

馮大慶,西安美術學院博士,四川美術學院教師

時 間:2019年4月15日——5月15日

讓子彈飛一會兒~

馮大慶:葉永青事件沸沸揚揚,不少人發表了各種言論。有人提到,與葉永青關系密切的西南藝術家、批評家,應該對此有所回應。

王林:中國網絡說起來很發達,圍觀與圍攻,非常熱鬧,但尾隨起哄的多,冷靜面對的少。眾人之于網絡事件,有不同反應,無可厚非。但對我個人而言,我愿意讓子彈飛,多飛一會兒,再飛一會兒,最后總會打在一個地方,或者掉下地來。這樣也許能夠把事情看得更清楚、更仔細,能夠對此做出更可靠、更落實、更有根據的認知。

再者,葉永青事件牽涉面很廣,必須收集相關資訊和資料,才能作出明晰、具體的判斷。這是我個人處世為人的方式,也是對葉永青本人負責任的態度。現代社會是公民社會,公民理性是人際關系的根本屬性。網絡輿論特別民粹化的網絡輿論,有不少非理性甚至反理性的表達,沒有司法結論之前,利用葉永青事件蠱惑輿論,全盤否定中國當代藝術及其批評的言說,共同之處就是連事情的真相都沒搞清楚,甚而至于不愿也不想搞清楚,顯然缺少公民理性和法制觀念。

馮大慶:就這方面話題而言,也可以看出知識分子話語權在受到削弱。以前我們在面對問題發表意見時,要說服別人,要寫文章。而現在,三言兩語就發布出來,無須任何論證。首先是技術降低了批評的門檻,另一方面,在言說過程中,不再用理由去說服別人,而是靠煽起情緒去征服眾人。在網上,誰點贊更多,誰就會引導輿論。

王林:點擊率、流量,這是技術和資本結合的結果,有其善,也有其惡。對待網絡輿論需要有理性態度和冷靜分析,而不僅僅是非理性的情緒反應和簡單化的道德判斷,應提倡事實考據與考證,具體事情具體分析。說到底,理性之道才是網絡正道。

吐槽有用的話,要律師干嘛啊!

王林:2019年2月27日葉永青正式承認西爾萬對自己“影響至深”(西爾萬于2月12日在網上發布對葉永青的相關指認)。對于圖式上的模仿、借取和搬用,葉永青自認為其類同之處不是問題,但兩相比對之后,很多人覺得很有問題。說葉永青模仿也好、搬用也好、抄襲也好、剽竊也好,這終究是一個法律問題,是由司法程序根據版權法來確認的,不能靠道德判斷來解決,更不是一個網絡輿論的是非問題。——哪些東西在哪種程度上是模仿、借取和搬用?有無侵權嫌疑?在哪些方面、哪種程度上造成侵權?這些都只能通過司法程序來做仔細分辨,是雙方律師的工作,是法官對于知識產權的專業判斷,應該由知識產權的司法機構去處理。

由專業權威機構來認定版權問題,首先要有公認的專業權威機構,即便如此,這種判定,如果當事人并不認可,最終還是要通過司法程序來解決。現代社會最重要的是法律意識和法制觀念,法律面前人人平等,不是通過中間機構,而是個人直接面對法律和司法程序。

據悉,雙方都請了律師,顯然是為了解決這樣一個版權糾紛。律師談判也好,庭外協商也好,進入訴訟程序也好,都屬于司法范圍,應該有一個依法解決的最終結果,關心這個問題的人也應當有耐心拭目以待。

《歐洲時報》2019年4月19日-25日發表了一篇“律師談版權”的文章,題為《歐美著作權立法及最新案例簡析:抄襲挪用?合理使用?平衡版權和創作自由——在法律上該如何界定著作權保護邊界和范圍》,文中寫道:

《歐洲時報》2019年4月19日-25日刊登《抄襲挪用?合理使用?》

《歐洲時報》2019年4月19日-25日刊登《平衡版權和創作自由》

“判斷一件藝術作品是否涉嫌抄襲,還是合理使用或者借鑒,一千個人可能會有一千種不同的理解和看法。

事實上,由于當代知識產權制度的無比復雜性,一件表面上看去并不十分相似的作品,有時候卻可能侵犯了另外一件作品的版權,而有時兩件看上去完全相同的作品,卻不構成侵權。所以著作權的爭議,終究是一個法律問題,即在法律上如何界定著作權保護的邊界和范圍。我們不能夠僅僅憑個人的主觀印象即對藝術家及其作品做有罪推定。

在一個文明理性的民主社會,無罪推定和疑罪從無是現代法治的基本準則。 一件新藝術作品是否在原作品的基礎上具有創新和變革(transformative),不是一個簡單或膚淺的輿論問題,而是一個復雜而深刻的法律問題。”

無罪推定和疑罪從無是現代法制的基本準則。侵權與否,在多大程度上侵權,卻不能以籠而統之的說法為據,必須條分縷析,才能作出有憑有據的結論。對于葉永青作品前后關系的梳理,提供事實根據,實屬必要。

有根據地陳述事實,才是面對問題的態度。

馮大慶:葉永青事件所涉的歷史事實,對于我們這一代川美的青年學人而言,還是顯得距離比較遙遠,了解的途徑有限,只能通過藝術家談藝錄的只言片語或批評家撰寫的一些評論文章以及部分作品圖冊來認識。這樣的方式顯然無法深入到事情的實質,比如網上的一篇文章以葉永青不同時期的創作做圖像的比對分析,就指出1994年葉永青風格發生明顯變化的節點,出現了與西爾萬創作類同度很高的畫面形式。到底是不是這樣?您是葉永青那一時期創作的見證者和研究者,能否將您了解的歷史事實和創作細節作一個介紹,也便于我們對葉永青創作圖式有更深入的了解,對葉永青此次事件有一個更為客觀的認知。

王林:是的,接下來我們要說葉永青作品發生變化的具體過程,以真實的事件節點和圖文事實為據,旨在辨析葉永青作品和西爾萬作品的類同與不同。

西爾萬對葉永青剽竊其作的指證,基于兩者形式語言的類同性,在西爾萬提供的材料中,可以看得很清楚,一是方框構成組合方式的類同;二是圖形及形象符號的類同,即圖式和圖形的類同,我們以此為基礎展開追溯,看看這種形式語言的類同性是如何形成的、以及表面看起來相同,或者真的是完全相同。

這里有一個時間界限——1993年10月。在此之前,葉永青沒有接觸過西爾萬的作品。

葉永青 《困惑的風景》1988年 布面油畫 130×200cm

葉永青早期創作與鄉土有關,從表現性繪畫到立體派新古典,然后受北歐哥布阿畫派阿列欽斯基等人的影響,開始畫有文人畫傾向并使用水墨的涂鴉。

出現方框構圖的時間是1988年,1990年我曾寫過一篇散文,題為“寫給葉永青” ,對他的作品有過文字描述(以下全文引用):

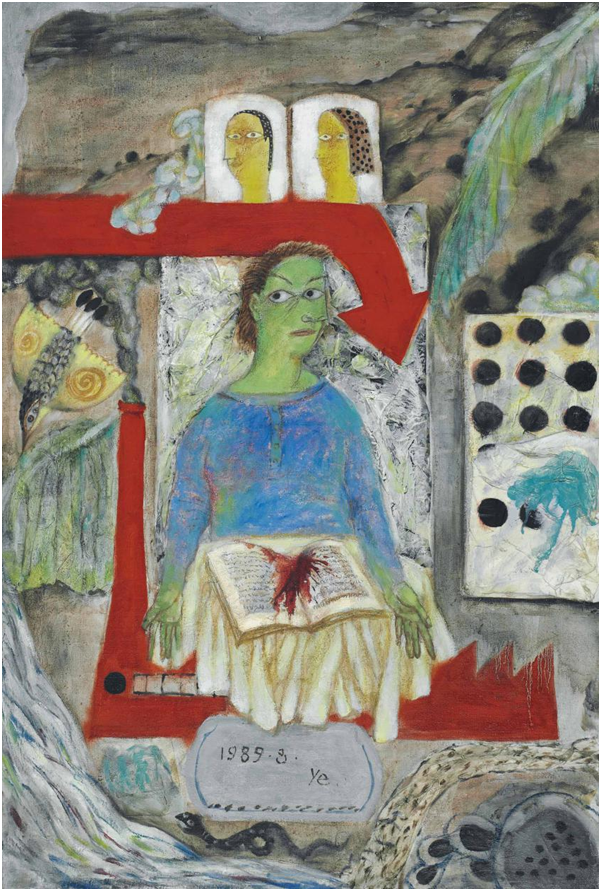

葉永青《失眠·夢游》240×180cm 布面油畫 1989年

你的畫總是一個方框,在方框中生存,仿佛在城圍的古堡,古堡里藏著軍隊。我們是名傳四海的中國人,用方塊字述說古往今來的歷史。

那些葉片隨著悄悄的熱情生長,這熱情傾向誰人?在你的畫室里,有人草擬著楊貴妃畫像——在楊貴妃旁邊,你勇敢而堅強。

葉永青 無題 89×60cm 布面油畫 1989年

葉永青《灰色風景》1990年

葉永青 無題 57×37.5cm 布面油畫 1990

乜斜著眼睛看奔騰的馬,分不清是公的還是母的,我們之所以指責墮落的鳥類,是因為鳥圖騰戰勝過魚圖騰,最奇怪的是還有箭頭殘存,像神殿,像迷宮,像秦陵的方陣,像半夜里一位知識分子的嘆息。

在天黑的時候,你最好用墨說話,綠色的世界,藍色的世界和屬于梵高的黃色的世界,被你,并通過你被人類威脅到死無葬身之地。

為什么懶散自由的人,會選擇畫地為牢的方式?當然,如果有人想自殺,便會有另外的人說:弱者自殺毫無意義。

我們失去了樂觀的自由,又失去了悲觀的權力,困在三面是墻一面是窗的房間里。那窗高高在上,只有云和鳥——被方框抓捉又飛走的鳥,偶爾帶來神的消息,這消息,一切的消息都使我們凄惶。你的手毫無用處,只能摸背后充滿危機的影子,還有就是掂掂肋邊肥瘠,如掂量一個社會。

在那一管管擠不出來的顏色里,說不上感動,說不上嘆息,我們藏一顆青年時代的心,不知道為什么要述說這個秘密。

在這之后,1990年葉永青創作了帶有波普傾向的系列繪畫作品《大招貼》,其中可見他使用的構成方式和語言符號,如方框、葉片、馬、箭頭、墻和窗、云和鳥、影子等等,這篇文章發表在葉永青于貴州印刷的一本場刊小冊子上,小冊子印的作品是葉永青1988年-1991年創作的作品(現已找到印刷原件)。同期作品乃是采用大字報專欄樣式的繪畫裝置,其繪畫就是以條狀方框形式呈現,其作品是從1990年下半年開始創作的。

葉永青 《大招貼-歷史的經驗》(局部)綜合材料 1991

1991年葉永青受云南民間藝術的影響,開始以絲綢材料用絲網印刷方式復制舊報紙,作為基礎材料做舊之后再畫。集中呈現就是1993年《中國經驗畫展》中的《馬王堆》繪畫裝置,這個展覽從準備到完成共歷時兩年,除其他材料外,主要就是絲綢上用絲網印刷做舊和繪制的波普-涂鴉繪畫。展覽1993年12月舉辦,葉永青剛從歐洲回來即投入布展。我于1993年撰寫并發表的文章《文人眼底的中國——葉永青創作述評》,正是針對葉永青此一時期的創作,即作品《大招貼》、《馬王堆》等等。

葉永青 中國經驗展現場-大招貼和馬王堆裝置,1993年,成都,四川省美術館

這篇述評討論了葉永青至1993為止的創作狀況,包括“鄉土時期的表現傾向”,“新潮階段的生命意識”,“新古典與圖式化”和“波普傾向與歷史體驗”,文中寫道:

“前趨思想和文人氣質,勾畫出當代中國知識分子值得自豪也值得自省的形象。”他以此時性、零散化和綜合性的方法,“把中國當代藝術這幾十年各種經典的、流行的、通用的、批量的、重復的、無個性的和‘總是正確’的圖像、文字和符號集于一處,以揭示從政治精神神話到商業化和實用主義的歷史解構過程”。

——有人曾斷章取義,用作否定本人評論的根據,重讀這篇述評,我并不覺得有任何不妥之處。

馮大慶:如您所言,葉永青自有一套創作邏輯,那么他又是如何和西爾萬扯上關系的呢?

王林:據葉永青講,1993年10月他去歐洲,見到了西爾萬的畫冊,很感興趣,隨手用當時流行的小攝像機拍了作品的錄像,沒有見過西爾萬原作,也沒有拿到西爾萬的畫冊,對西爾萬并不知其名。在事件引爆即2019年之前,他并不知道這位比利時畫家的名字,也不知道有過西爾萬指認葉永青抄襲而其作在德國撤展的事情。在此過程中,葉永青說他從未收到過西爾萬或其律師指認抄襲的任何文件或告知葉永青本人的任何說法。歐洲之行,他對北歐哥布阿畫派阿列欽斯基、BMPT團隊布倫等人,還有西爾萬的作品感興趣,原因是藝術創作的碎片化傾向。1993年葉永青還在四川美院創作過與《馬王堆》相續的繪畫裝置作品《冰床》。

葉永青 《冰床》裝置 1994年

1996年首屆上海雙年展葉永青的參展作品《冬天的九個鳥籠》,也是這一路數的繪畫性裝置。可以看到,這里已有直接借用布倫、西爾萬等人類同圖式的東西。

葉永青 《冬天的九個鳥籠》 綜合材料 1996年

其中我們看到的圖形符號如條紋裝飾布紋樣,乃是丹尼爾·布倫1965年零度繪畫中出現的圖式,參加過1967年“BMPT團隊”的展覽。這個創作團隊宣稱“我們不是畫家”,強調的是藝術的“無名性”,可見西爾萬和葉永青一樣,采用條紋布符號來自同一出處。

丹尼爾·布倫 繪畫(表現3)252×252cm 布面丙烯 1967年

顯然,圖式和圖形的類同并不是繪畫的全部,所以分析葉永青和西爾萬的不同之處,無論是從藝術專業眼光出發,還是從司法量刑判斷出發,都很有必要。

葉永青《鳥》 150×150cm 布面丙烯 2001年

從圖形符號上看,比如同樣畫鳥,葉永青有不同的創作方法和繪制過程:他借助復印機、電腦將圖形加以放大,成為畫稿,然后以手工方式用丙烯顏料盡可能客觀地、一部分一部分地復制在畫布上,將涂鴉用超寫實方式畫成。由此對“熟悉并掌握技藝和能力即擁有繪畫的話語權力”這種司空見慣的創作慣性,提出質疑。

從構成方式上看,葉永青以方框組織繪畫,有多種形態的繪畫裝置作品,并不局限于方形不同塊面組合的構圖方式。而且,既然是繪畫作品,繪畫專業水平和表現力恰恰是專家可以分析的,吳鴻這樣認為:

而葉永青的作品,雖然令人不解和惋惜的是幾乎原樣使用了西爾萬的某些形象和符號,但是他在此基礎上,結合東方書寫性的筆力控制,不管是其改造之后的形象本身還是繪畫性的筆觸,在葉的作品中所體現出來的枯澀和遲滯的書寫性韻味是西爾萬的作品中所沒有的。而這些,葉永青又和自己的身世經歷及文化思考結合起來,形成了在他的作品中所特有的那些碎片化的、意識流性的視覺筆記式風格。也就是說,在葉的作品中,筆觸的風格化的痕跡方式是與他的觀念表達的目的性相統一的。歸結為一點,葉的作品是基于繪畫性的觀念藝術方式,而西爾萬的作品僅僅是一種基于一點“非理性”理由的純繪畫性方式。這是二者之間的根本性不同之處。

——顯而易見,吳鴻的言說與分析自有他的道理。

以上是我對葉永青創作脈絡所知經歷的事實回溯,以此呈現給美術界和批評界作為看待葉永青事件的某種依據。不管怎么說,抄襲與否?既然涉及知識產權和司法程序,就始終是一個法律問題,而無罪推定和疑罪從無乃是現代法制的一個基本準則。(來源:學術研究_王林)

網友評論